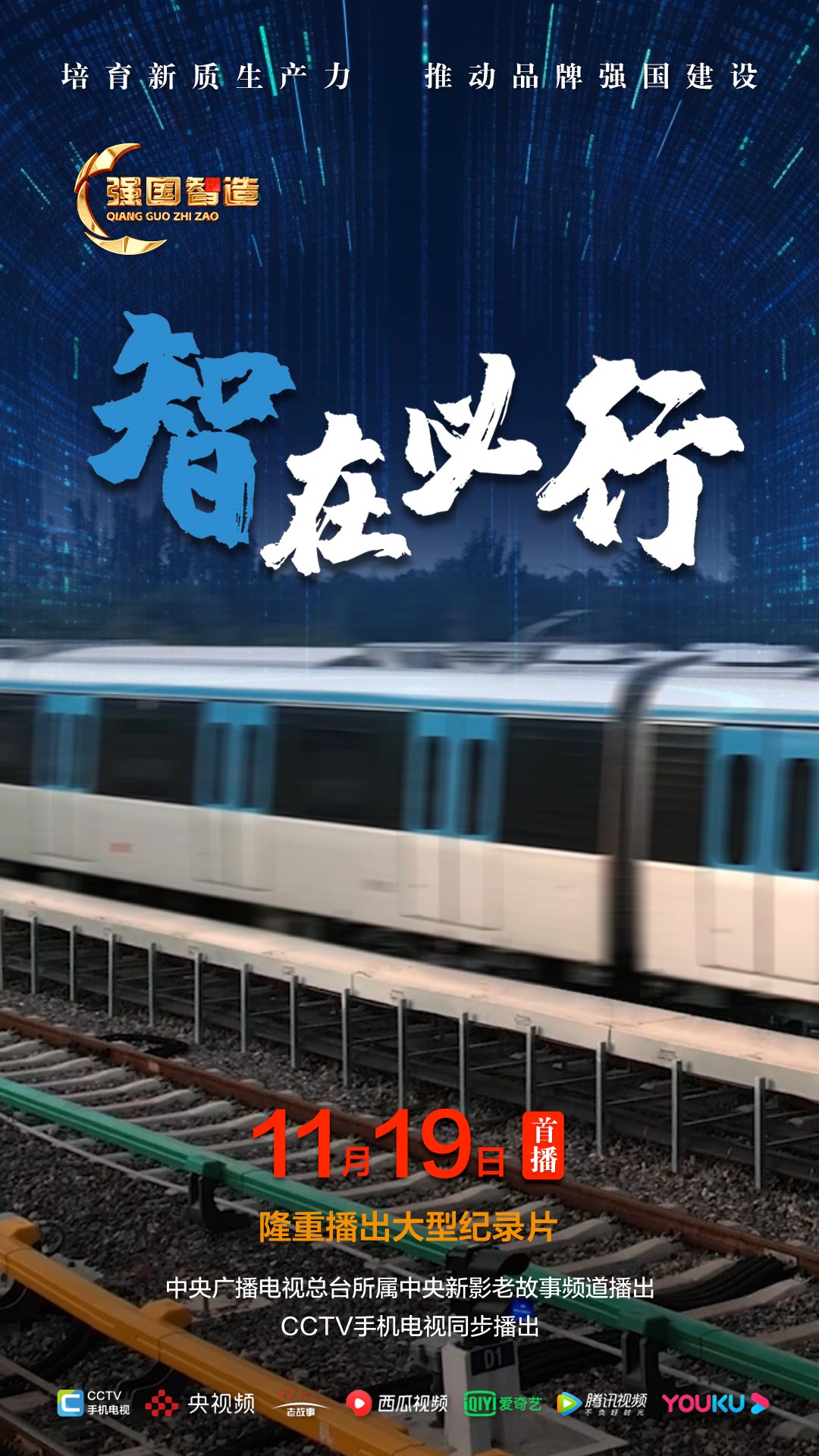

节目预告|《强国智造》栏目2025年11月19日:《智在必行》

青岛智运轨道科技有限公司

2025/11/19 星期三 11:30

2025/11/19 星期三 19:30

2025/11/20 星期四 08:30

2025/11/20 星期四 15:30

2025/11/20 星期四 23:30

建议提前五分钟观看

(如频道播出时间有所调整,以频道播出时间为准)

城市轨道交通,城市运转的“生命线”。它长期面临着运营成本高、人工效率有限的困境。当人工智能的算力洪流撞上钢铁肌理,一个“智核”驱动的轨道交通新纪元,正在启幕。

清晨的城市,随着第一班地铁从站台驶出而苏醒。侯玉新,地铁六号线站区值班站长,在地铁工作了10年,早已习惯了每天早高峰的繁忙。在过去,她的清晨被运营前站内设备与环境检查、任务分配等事项所填满。而现在,电子台账和数据的自动统计分析,大大减少了人工操作的基础工作量。在过去,这样的情况只能靠站区巡视的工作人员用人眼发现,发现后还要用手台进行联动通知,发现困难且耗费时间。往往是需要帮助乘客已经进站,车站人员还未发现。今天,屏幕上的智能识别框,像一双始终睁开的眼睛,让技术有了人情味。提升工作效率的背后是AI识别技术和大模型的精准应用,这离不开研发团队的不懈努力。

侯珍凯,研发负责人,今天他们要向供电原理图识别技术发起挑战。在供电专业的班组里,有大量的故障报告。每一份报告都是技术人员对设备故障的深刻理解,这相当于轨道供电系统“生病”时留下的“病历”。侯珍凯他们要做的,就是从这些“病历”里,唤醒让AI看懂图纸的能力。要教AI看懂电气世界的“象形文字”。首先要借助“解释器”,把原理图中的每个圆圈、开关都翻译成机器能理解的结构化语言。

凌晨1点,地铁运营已经结束,供电工班长薛凯接到紧急维修工单提示,他的忙碌刚刚开始。还未到达故障现场,AI已基于设备逻辑与原理图结合现场采集信息完成故障原因分析并给出应急处置措施,故障响应人员到达现场后不到五分钟完成故障处置,这种速度在半年前难以想象。供电原理图识别技术填补了国内空白,它让曾经需要十几个小时的故障排查,变成了屏幕上一个精准的方框,让维修效率提升40%,让检修工程师手里的图纸,有了会说话的“智能导航”。

在没有大模型之前的轨道交通,像一台靠经验驱动的机器。设备运维靠“计划修”;乘客服务靠“规则答”;应急处置靠“老师傅经验”。而现在,智能体实时监测设备状态,实现“状态修”“预测修”;AI识别能捕捉“有人跌倒”的场景,响应速度提升80%;应急系统生成的可视化方案,让新手也能精准操作。设备故障排查效率提升40%,运营成本降低23%,乘客满意度提高至98.7%。这些数字背后,是从“被动应对”到“主动预见”的质变。

从被嘲笑“天方夜谭”,到成为行业标杆,青岛智运的诞生,也是中国轨道交通智能化的起点。他们让铁轨有温度,让效率有情怀,让每一次出行,都藏着科技对生活的温柔回应。

上一篇:《强国智造》栏目——美途汽配荣登央视CCTV-7、CCTV-17

下一篇:节目预告|《强国智造》栏目2025年11月12日:《跬步向新》